статьи

ОСТЕОПОРОЗ И НАРУШЕНИЯ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА

«Когда о худшем слышать не хотим, оно обрушится неслышно»

В.Шекспир

Настоящее десятилетие провозглашено ВОЗ как «Костно-мышечная декада» Кальций для костей: как обмануть организм? Остеопороз относят сегодня к ведущим заболеваниям человека. Это заболевание по оценкам ВОЗ входит в десятку наиболее распространённых в мире болезней. Остеопороз как причина смерти («тихий убийца») стоит на 4-ом месте после сердечнососудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Даже в благополучной Германии, по исследованиям экспертов, каждые 2,5 минуты фиксируется перелом костей, связанный с остеопорозом.

Настоящее десятилетие провозглашено ВОЗ как «Костно-мышечная декада» Кальций для костей: как обмануть организм? Остеопороз относят сегодня к ведущим заболеваниям человека. Это заболевание по оценкам ВОЗ входит в десятку наиболее распространённых в мире болезней. Остеопороз как причина смерти («тихий убийца») стоит на 4-ом месте после сердечнососудистых, онкологических заболеваний и сахарного диабета. Даже в благополучной Германии, по исследованиям экспертов, каждые 2,5 минуты фиксируется перелом костей, связанный с остеопорозом.

«Хрупкие» переломы представляют собой проблему, как для органов здравоохранения, так и для общества. Как правило, это заболевание больше характерно для женщин, но отмечается его увеличение и у мужчин старше 50 лет.

Данные последних научных исследований эффективности и безопасности различных препаратов для укрепления костной ткани позволили создать и новые подходы к профилактике и лечению остеопороза.

По данным института ревматологии РАМН, остеопорозом страдают 28% мужчин и женщин старше 50 лет; кроме того, практически у половины обследованных выявляется остеопения. Таким образом, только у 1 из 4 человек этой возрастной категории плотность костей остаётся в пределах нормы

Кальций-основа костей

Кальций — важнейший минерал организма, поэтому его концентрация в плазме отличается постоянством благодаря чёткой гормональной регуляции. К основным биологическим функциям кальция относятся:

— минерализация костей и зубов

— регуляция нервной деятельности

— антирезорбтивный потенциал

— регуляция мышечных сокращений

— компонент свёртывающей системы крови

— проницаемость клеточных мембран

— рост и дифференцировка клеток

В человеческом организме содержится приблизительно 1000 мг кальция. Из них 99% находятся в скелете в форме гидроксиапатитов и 1% содержится во внеклеточной жидкости и мягких тканях. В среднем здоровые люди потребляют 800мг кальция.

Размеры костей, а также масса костной ткани генетически запрограммированы. Однако достижение и сохранение нормальной массы кости зависит также от внешних факторов: рационального питания, достаточной физической активности, отказа от вредных привычек, полноценного питания, богатого кальцием. Кальций нужен с первых дней жизни (для формирования скелета и костей ребёнка) и до преклонных лет.

Именно его дефицит (или вымывание) и приводит к снижению плотности костей и развитию остеопороза, особенно в условиях гормональной перестройки организма в период старше 50 лет.

Важную роль в процессе получения и удержания кальция играет правильное питание. Регулярное употребление молока, сыра, свежих овощей и зелени поставляет в организм столь необходимый элемент, а регулярное пребывание на солнце (следовательно, выработки витамина Д3) позволяет его удерживать.

Важную роль в процессе получения и удержания кальция играет правильное питание. Регулярное употребление молока, сыра, свежих овощей и зелени поставляет в организм столь необходимый элемент, а регулярное пребывание на солнце (следовательно, выработки витамина Д3) позволяет его удерживать.

Симптомы кальциевой недостаточности: парестезии, судорожные подёргивания, сведение мышц, боли в суставах, боли в позвоночнике, боли по ходу трубчатых костей (голеней), бессонница или нервозность, разрушение зубов, обострение кариозной болезни зубов, высокое кровяное давление.

На первый взгляд, решение проблемы очевидно: раз кости теряют кальций — нужно компенсировать этот дефицит. Однако препараты, содержащие кальций, абсолютно неэффективны. Сразу после этого были созданы препараты, объединявшие кальций и витамин Д. Однако, возлагавшиеся на них надежды опять не оправдались. Последующие исследования позволили установить, что для укрепления костей необходимы ещё и другие минералы — цинк, магний, марганец, бор, а также витамины К и С. В результате дальнейших исследований удалось установить ещё одну закономерность: обмен кальция у женщин регулируется женскими половыми гормонами — эстрогенами, у мужчин — тестостероном.

Итак:

— во-первых, несмотря на то, что кальция нам нужно около 1000мг в сутки, из лекарств мы можем получить 300 — 500мг, остальное только из пищи. Больше кальция мы просто не в силах усвоить в чистом виде — его избытки будут оседать в сосудах и в виде мочевых камней.

— во-вторых, кальций плохо усваивается в кишечнике, если он не уравновешен магнием в сочетании 1:2, или в организме есть дефицит витамина Д3.

— в-третьих, кальций, попав в кровь, будет использоваться для костей в последнюю очередь — ведь он гораздо более востребован для таких жизненно важных органов, как мозг, сердце и сосуды. Для того чтобы заставить его «идти» в кости, нам нужен цинк (он регулирует активность гормона кальцитонина) и эстрогены, чтобы удерживать кальций в костях.

— в-четвёртых, даже если кальций всё же попал в кости, новая костная ткань не будет образовываться без витамина К, который отвечает за синтез главного структурного белка костной матрицы — остеокальцитонина. Только при сочетании всех перечисленных выше биологически активных веществ адекватных дозах мы вправе надеяться на эффект.

Кость — не только орган опоры, но и важнейший участник минерального обмена. Костная ткань состоит из трёх важнейших компонентов: клеток (остеобластов и остеокластов), органического матрикса и минеральных веществ. У здорового человека за 10 лет происходит практически полное обновление скелета.

Факторы риска остеопороза:

1. Генетические:

— семейная предрасположенность

— хрупкое телосложение (рост в 25 лет менее 155см, индекс массы тела менее 24кг/м2)

— пожилой возраст.

2. Гормональные:

— женский пол

— позднее начало менструаций (после 16 лет), аменорея, бесплодие

— ранняя менопауза (до 45 лет)

— гипогонадизм у женщин и у мужчин.

3. Сопутствующие заболевания:

— эндокринные: СД 1 и 2 типа при длительности более 10 лет, тиреотоксикоз, гиперкортицизм, гиперпаратиреоз.

— хронические воспалительные заболевания кишечника (язвенный колит, болезнь Крона)

— трансплантация неполых органов (печень, лёгкие, сердце, почки, костный мозг)

— ревматоидный артрит

— СКФ (скорость клубочковой фильтрации) менее мл/мин

— лучевая терапия любой локализации

— кифоз (искривление) позвоночника в грудном отделе

4. Длительное употребление лекарств:

— системные глюкокортикоиды в любой дозе более 3мг

— Д тироксина более 150мг

— нефракционированный гепарин

— антикольвульсанты

— антидепрессанты

— спиронолактон (Верошпирон)

— антациды с алюминием

— тетрациклины

5. Стиль жизни и особенности питания:

— низкая или избыточная физическая нагрузка

— низкое потребление кальция

— алкоголь более 2 «дринков» в сутки (1 «дринк» — 18мл спирта = около 360мл пива = около 45мл крепких спиртных напитков)

— курение

— злоупотребление кофе (более 4 чашек в сутки)

— дефицит витамина Д

6. Предшествующие переломы в возрасте более 40 лет, не связанные с серьёзной травмой (автомобильная катастрофа, падение с большой высоты, спортивные травмы)

7. Склонность к падениям

Диагностика остеопороза

Клиническая диагностика остеопороза складывается из кифотической деформации позвоночника (кифоз — горб), снижение роста больного, компрессионных переломов тел позвонков. Характерным признаком остеопороза является боль в позвоночнике, снижение высоты роста более 2см за 1 — 3 года наблюдения и на 4см в сравнении с ростом в 25 лет — повод для RG-графии позвоночника с целью выявления переломов тел позвонков.

Клиническая диагностика остеопороза складывается из кифотической деформации позвоночника (кифоз — горб), снижение роста больного, компрессионных переломов тел позвонков. Характерным признаком остеопороза является боль в позвоночнике, снижение высоты роста более 2см за 1 — 3 года наблюдения и на 4см в сравнении с ростом в 25 лет — повод для RG-графии позвоночника с целью выявления переломов тел позвонков.

Денситометрическое исследование с целью диагностики минеральной плотности костной ткани — МПКТ.

Лабораторные исследования.

Профилактика остеопороза и питание

Один из самых эффективных способов — правильное питание, борьба с кислотой. Четыре тысячи лет назад основатель современной медицины и один из величайших врачей античности Гиппократ писал: «Без сомнения, из всех компонентов и жидкостей организма самая опасная — кислота».

На примере зубов можно проследить, как кислая среда способна разрушить такую прочную ткань, как зубная эмаль, богатую кальцием. Сходные процессы происходят и в костной ткани. Они обусловлены тем, что в нашем рационе около 80% — продукты, образующие кислоту, это мясо, хлебопродукты из белой муки, сладости и кофе. И лишь 20% — овощи, фрукты, зелень, молочные продукты, создающие щелочную среду. Подобный режим питания приводит к ацидозу (закислению внутренней среды организма), которая медленно разрушает кости скелета.

Ацидоз часто называют болезнью цивилизации и проблемой, связанной со старением населения. С возрастом ослабевает функция почек, которые не могут выполнять свои прямые обязанности по нейтрализации кислоты. Следствие этого — накопление кислых продуктов метаболизма в тканях.

В ответ на это организм пытается за счёт высвобождения из костей кальция нейтрализовать кислоту. Кальций усиленно поступает в кровь и затем выводится из почек. Остеокласты (клетки, разрушающие костную ткань) работают интенсивней, чем остеобласты (клетки, формирующие костную ткань). Выход из этой ситуации в перестройке питания, оздоровлении рациона. Главным должен стать переход на овощи и фрукты, снижение потребления сладостей, мучного из белой муки, разумное потребление мяса и мясопродуктов.

Из лекарственных препаратов в подобных случаях применяют цитраты кальция, витаминные и минеральные комплексы, а также бикарбонаты натрия. Применение таких помощников считается одним из способов борьбы с остеопорозом. Другой путь — снижение вероятности падения. Обычная его причина — ослабление мышечной массы и приступы головокружения.

Самый эффективный метод борьбы с этим — приём различных препаратов, предотвращающих головокружения, увеличение мышечной массы за счёт правильного питания (богатого белком), а также достаточная физическая активность и достаточное количество жидкости.

Укреплению мышц способствуют физические упражнения. Физическая активность, тренирующая выносливость, способна устранить проявления мышечной слабости, обусловленные возрастными гормональными изменениями. Надо регулярно подниматься пешком по лестнице (если это не последний этаж и сердечнососудистая система позволяет), и постоянно гулять на свежем воздухе. В сочетании с другими факторами заботы о себе и укреплением костной ткани эти меры позволяют получать удовольствие от жизни в пожилом возрасте.

Укреплению мышц способствуют физические упражнения. Физическая активность, тренирующая выносливость, способна устранить проявления мышечной слабости, обусловленные возрастными гормональными изменениями. Надо регулярно подниматься пешком по лестнице (если это не последний этаж и сердечнососудистая система позволяет), и постоянно гулять на свежем воздухе. В сочетании с другими факторами заботы о себе и укреплением костной ткани эти меры позволяют получать удовольствие от жизни в пожилом возрасте.

Врач-терапевт высшей категории

Сычевая Ольга Ивановна

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Остеопороз (ОП) — заболевание скелета, для которого характерны снижение прочности кости и повышение риска переломов [1]. Прочность кости является интегративным показателем двух наиболее важных причин — минеральной плотности костной ткани и качества кости (последнюю формируют архитектоника, обменные процессы, накопление повреждений, минерализация и т.д.) [2]. Общеизвестна роль кальция в формировании костной ткани. Однако несмотря на кажущееся взаимное исключение и рассогласованность в ряде случаев (по данным собственных наблюдений, не более 20-38%) наблюдается сочетание ОП и гиперкальциемии.

Гиперкальциемия — метаболическое состояние, характеризующиеся повышением общей концентрации кальция в сыворотке крови выше нормы (табл. 1).

Клинические проявления гиперкальциемии наблюдаются лишь при повышении уровня общего кальция до 12-14 мг/дл.

Алиментарный фактор в формировании патологической гиперкальциемии в настоящее время не актуален. Это обусловлено диетологическими пристрастиями и особенностями.

Суточное потребление кальция можно рассчитать при помощи формулы:

суточная потребность в кальции = кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг.

При анкетировании пациентов, больных ОП, было выявлено:

• 45% принимали, по их мнению, достаточное количество кальция с продуктами питания. Однако при анализе пищевых дневников было отмечено, что всего 11% получают дневную норму кальция, 3% получают незначительное избыточное количество, а 86% не получают достаточного количества;

• 38% отметили, что «не доедают» продукты, богатые кальцием;

• 27% респондентов затруднились ответить.

Причины гиперкальцемии представлены в таблице 2. Клинические проявления гиперкальциемии отличаются многообразием (табл. 3).

Наиболее частой причиной гиперкальциемии является преобладание резорбции костной ткани над ее образованием, что приводит к развитию вторичного ОП. Таким образом, неоспорима взаимосвязь между ОП и гиперкальциемией.

Лечение гиперкальциемии, также как и ОП, носит патогенетический характер, так, параллельно с симптоматической терапией проводится комплекс диагностических мероприятий, направленных на верификацию причины.

Первичный гиперпаратиреоз является наиболее частой причиной гиперкальциемии. Его частота возрастает через 30 и более лет после радиационного облучения шеи. Она также выше у женщин и в пожилом возрасте. Первичный гиперпаратиреоз существует в несемейной и семейной формах.

Гистологические исследования обнаруживают аденому паращитовидной железы почти у 90% больных, хотя при легкой гиперкальциемии (уровень кальция ниже 12 мг) иногда трудно отличить аденому от нормальной ткани железы. Остальные 10% случаев — это гиперплазия двух или более паращитовидных желез (7%) и рак паращитовидной железы (3%). Таким образом, у данной категории пациентов необходимо проводить хирургическое лечение — экстирпацию паращитовидной железы.

Основными патогенетическими направлениями в коррекции гиперкальциемии (табл. 4), что объединяется с ведением больных ОП, являются препараты:

• влияющие на костную резорбцию;

• подавляющие почечную реабсорбцию кальция;

• комплексного воздействия.

В ряде случаев для терапии гиперкальциемии используется гемодиализ.

В настоящее время бисфосфонаты являются «золотым стандартом», а также наиболее перспективными препаратами не только для лечения, но и для профилактики ОП. В России зарегистрированы препараты следующих групп бисфосфонатов: алендронат, ибандронат, золендроновая кислота, ризиндронат, азотсодержащие препараты [1]. К последней группе относится монокалиевая соль дигидрат 1-гидроксиэтилидендифосфорной кислоты. Ксидифон является синтетическим аналогом неорганического пирофосфата, способным взаимодействовать с кальцием на уровне клетки. Он восстанавливает нормальный минеральный обмен, предотвращает избыточное выведение кальция из костей и отложение его в виде малорастворимых солей в мягких тканях и суставах. Также снижается количество и активность остеокластов. Важным влиянием препарата является возможность поддержания кальция в растворенном состоянии: это уменьшает возможность образования нерастворимых соединений кальция с оксалатами, мукополисахаридами и фосфатами, что способствует предупреждению рецидивов камнеобразования. Помимо этого, Ксидифон оказывает тормозящее действие на выделение медиаторов воспаления и аллергии — лейкопротеинов и фактора активации тромбоцитов, — снижает степень дегрануляции базофилов (является показателем уровня сенсибилизации), увеличивает содержание Т-супрессоров, снижает уровень иммуно-глобулина Е в плазме и трансмембранное перемещение ионов кальция в стимулированных лейкоцитах, что крайне важно при присоединении инфекции и склонности к камнеобразованию.

С середины 80-х годов ХХ в. проводились клинико-экспериментальные исследования [1,3-6,11-13] эффективности, безопасности и областей применения Ксидифона (табл. 5).

Ряд работ [7-10] продемонстрировали профилактическое воздействие Ксидифона на рецидивы мочекаменной болезни, отмечено местное анальгезирующее действие у больных с дисметаболическй нефропатией, остеохондрозом, прогрессирующим оссифицирующим миозите и невралгии, выведение ряда тяжелых металлов (хрома, висмута, кремния, свинца, бора и др.), уменьшение кристалурии, снижение липидурии и т.д. Таким образом, учитывая широкие терапевтические возможности бисфосфоната — Ксидифона, проведено анкетирование врачей следующих специальностей — эндокринологов, терапевтов, гинекологов, ревматологов и травматологов. Характеристика интервьюируемых представлена в таблице 6.

Всем врачам были заданы вопросы о применении Ксидифона в своей практике, основные результаты анкетирования представлены в таблице 7.

В ряде случаев низкая частота применения бисфосфонатов, по всей видимости, обусловлена особенностями выборки анкетируемого контингента. Однако в ряде случаев, например при лечении атеросклероза, причина кроется в недостаточной информированности врачей. Таким образом, целесообразно более активное использование всех современных препаратов, учитывая их фармакологические возможности.

Литература

1. Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение. Клинические рекомендации / Под. ред. О.М. Лесняк, Л.И. Беневоленской. М.: «ГЭОТАР-Медиа», 2010.

2. NIH Consensus Development Conference on Osteoporosis: Prevention, Diagnosis and Therapy. JAMA, 2000 № 287 р. 785-795

3. Вельтищев Ю.Е. Ксидифон — новое средство регуляции кальция в организме при патологии // Деп ВНИИМИ № 72-13-85. 1985. С. 180.

4. Вельтищев Ю.Е., Юрьева Э.А., Архипова О.Г., Алексеева Н.В. Способ диагностики гиперпаратиреоза у больных остеопороом и мочекаменной болезнью: Авт. свид. № 1347017.

5. Беляева Е.А. Остеопроз в клинической практике: от современного диагноза к рациональной терапии // Consilium Medicum. Т. 11. 2009. № 2. С. 13-16.

6. Ершова А.К. О применении препарата Ксидифон при нарушениях кальциевого обмена // РМЖ. 2010. №14 (378). С. 884-886.

7. Чалов М.Б., Архипова О.Г., Криницкая Л.В. и др. Антиканцерогенная активность Ксидифона у экспериментальных животных // Новый хелатирующий агент- Ксидифон. М., 1990. С. 70-74.

8. Козлов С.А., Карлов В.А., Селезнев В.И. и др. Применение Ксидифона в комплексной терапии эпилептических припадков // Новый хелатирующий агент — Ксидифон. М., 1990. С. 30-32

9. Дорофеева М.Ю., Юрьева Э.А., Темин П.А. Изучение эффективности ксидифона в лечении резистентных форм эпилепсии // Материалы VIII съезда педиатров России. М., 1998. С. 290-291.

10. Карлов В.А. Терапия нервных болезней. М., 1990.

11. Родионова С.С., Соловов В.Д., Дорохов В.В., Банаков В.В. Сравнительная оценка минеральной плотности костной ткани у ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС методом ультразвуковой денситометрии // Настоящее и будущее костной патологии. М., 1997. С. 116-118.

12. Голованова Н.Ю., Лыскина Г.А., Шарова А.А., Им В.Л. Лечение и профилактика остеопороза у детей с диффузными болезнями соединительной ткани // https://www.sphera.aha.ru /mjmp/2000/11/r11-00-20.htm

13. Коренская Е.Г. Эффективность отечественного препарата Ксидифон в лечении остеопороза при системной красной волчанке в зависимости от показателей иммунного статуса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Волгоград, 2007.

Роль кальция в профилактике и лечении остеопороза

Кальций является одним из основных компонентов организма человека. Первые научные изыскания адекватности потребления кальция были сосредоточены на ранних этапах жизни человека — младенчестве и детстве. Исследования последних десятилетий показали важность данного микроэлемента на всех этапах жизненного цикла. В статье подробно рассматривается роль кальция в профилактике и терапии остеопороза.

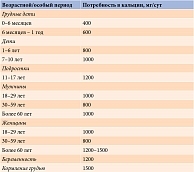

Таблица 1. Суточная потребность в кальции в различных возрастных группах

Таблица 2. Рекомендуемые схемы применения препаратов кальция в зависимости от потребления молочных продуктов

Введение

Кальций является основным компонентом организма человека [1]. Первые научные изыскания адекватности потребления кальция были сосредоточены на ранних этапах жизни человека, прежде всего на периоде роста в младенчестве и детстве. Исследования последних десятилетий показали важность данного микроэлемента на все этапах жизненного цикла.

Содержание кальция в организме

Более 99% (1,2-1,4 кг) кальция содержится в костях и зубах и менее 1% — во внеклеточной жидкости, в частности в сыворотке крови. Общий сывороточный пул кальция составляет 1200-1400 мг. Нормальная концентрация кальция в сыворотке крови в среднем — 2,15-2,55 ммоль/л. Концентрация кальция в указанном диапазоне поддерживается сложной гормональной регуляцией. Сывороточный уровень кальция не зависит от колебаний его содержания в рационе.

Снижение содержания кальция в сыворотке крови вызывает немедленный ответ организма на его повышение. Восстановление уровня до нормальных значений наблюдается уже через несколько минут. Таким образом, сывороточный кальций не является точным индикатором содержания кальция в организме [1, 2].

При потреблении кальция с пищей или в виде пищевых добавок средняя абсорбция составляет примерно 30%. Скорость всасывания может меняться в широких диапазонах. На это, в частности, влияют такие факторы, как беременность (кальций требуется для растущего плода), увеличение скорости абсорбции кальция в кишечнике (в процессе старения процент всасывания прогрессивно снижается) [3].

Всасывание кальция происходит во всех отделах желудочно-кишечного тракта, однако с разной интенсивностью. Наибольшее количество кальция — порядка 65% всасывается в отделах с рН 6,5-7,5, например в подвздошной кишке. Всасывание кальция происходит с помощью пассивного транспорта и зависит от количества кальция в кишечнике, скорости транзита, среды рН, а также растворимости соли кальция [1].

Концентрация кальция во внеклеточной жидкости представляет собой динамический баланс кишечной абсорбции, почечной реабсорбции и костной резорбции.

Среднее потребление кальция с пищей составляет около 1000 мг в сутки. В кишечнике всасывается только 200 мг кальция. Оставшийся кальций выводится с калом.

При балансе средняя кишечная абсорбция соответствует объему кальция, выделяемого почками, при этом отложение и высвобождение кальция из кости не различаются. Таким образом, около 200 мг кальция выделяется почками ежедневно [1].

Функция кальция

Кальций участвует во многих процессах: сокращении и расслаблении кровеносных сосудов и мышц, передаче нервных сигналов, внутриклеточной и гормональной секреции. Любое изменение уровней кальция в сыворотке крови способно повлиять на одну или более из этих функций. Например, гипокальциемия связана с повышением риска судорог, что обусловлено изменением передачи нервных импульсов и внутриклеточной сигнализации в мышечной ткани [4, 5].

Группы риска по дефициту кальция

Наиболее подвержены диетическому дефициту кальция женщины (при аменорее, интенсивных физических нагрузках, в постменопаузе), лица с аллергией на молочный белок или с непереносимостью лактозы, а также с недостаточным потреблением кальция с пищей (чаще подростки и пожилые люди) [5, 6]. У лиц с аллергией на молочный белок или с непереносимостью лактозы дефицит кальция развивается вследствие резкого ограничения потребления молочных продуктов, которые являются основным его источником [7].

Рекомендуемое количество потребления кальция

Суточная потребность в кальции для взрослого человека составляет порядка 1200 мг элементарного кальция в день и даже больше в период менопаузы и при остеопорозе [4, 6]. Диетические рекомендации созданы для предотвращения недостатка питательных веществ [1, 3, 4, 6, 8].

Статистика свидетельствует о дефиците данного элемента среди большей части популяции. Различные исследования, проведенные как за рубежом, так и в России, показывают, что реальное потребление кальция с продуктами питания в популяции составляет около 250-400 мг в сутки [4, 9-11].

Источники кальция

Основными источниками кальция являются молочные продукты (молоко, кисломолочные продукты, йогурт, сыр и др.). В некоторых зарубежных странах проводится обогащение отдельных продуктов питания кальцием (апельсинового сока, крупы, хлеба, молока) [3, 12]. К сожалению, в Российской Федерации массового обогащения продуктов питания кальцием не осуществляется.

Кальций также содержится в зеленых овощах, некоторых семенах. Однако в незначительных количествах и такой кальций трудно усваивается [12]. Считается, что для удовлетворения суточной потребности в кальции (табл. 1) необходимо потреблять три и более порций молочных продуктов ежедневно. При этом к одной порции можно отнести 30 г сыра, 100 г творога, 200 мл молока или кисломолочных продуктов, 125-150 г йогурта [3]. К сожалению, на практике потреблять такое количество молочных продуктов мало кому удается. Именно поэтому важен прием пищевых добавок кальция [3, 6].

Абсорбция кальция и витамин D3

Исследования R.P. Heaney и соавт. выявили тесную связь абсорбции кальция и сывороточного уровня витамина D3. Максимальный объем абсорбции кальция в кишечнике наблюдается при концентрации витамина D3 более 75-80 нмоль/л [13]. Аналогичные данные получены в российских исследованиях [14].

Следствием низкого уровня витамина D3 является уменьшение ферментативной активности 25(OH)D 1-альфа-гидроксилазы. Это в свою очередь приводит к изменению метаболических процессов в костных и кишечных клетках [1, 15-17].

Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина D3 у взрослых за 2015 г., большинству лиц в различных возрастных группах требуется прием 800 МЕ витамина D3 в сутки в виде колекальциферола [3].

Костный метаболизм

Кость состоит на 60% из минеральных веществ, на 30% из коллагенового матрикса и на 10% из воды. В поддержании состава кости, а также в создании новой костной ткани важная роль отводится остеобластам. Они секретируют неминерализованные структуры костного матрикса, способствуют его минерализации путем привлечения фосфора и кальция и формирования кристаллов гидроксиапатита [18].

У детей, подростков и молодых взрослых костный обмен направлен на быстрый рост и формирование структуры костей скелета. В 25-30 лет образование новой костной ткани завершается. Метаболизм костной ткани переходит в режим поддержания ее плотности и структуры. После 50 лет плотность костной ткани значимо уменьшается, что в первую очередь связано со снижением половых гормонов. На данном этапе основной целью является поддержание минеральной плотности костной ткани и минимизация ее потери, поскольку прогрессивное снижение костной минерализации в течение длительного времени обуславливает развитие остеопороза и, как следствие, повышение риска переломов [3, 4, 18, 19].

Влияние потребления кальция и витамина D3 на риск переломов

По статистике США, более 1,5 млн переломов ежегодно наблюдается у лиц старше 60 лет. Несколько последних метаанализов подтверждают связь более высокого потребления кальция и снижения риска переломов [20]. Метаанализ рандомизированных контролируемых исследований (общее количество пациентов более 30 000), проведенный I.R. Reid и соавт., а также результаты крупных рандомизированных исследований OSTPRE и WHI предоставили дополнительные доказательства преимуществ использования кальция с витамином D3 в целях профилактики риска переломов бедра [19, 20].

В то же время установлено, что хронический дефицит кальция и витамина D3 приводит к повышению риска падений, в частности у пожилых пациентов [3, 4, 21]. Так, исследование с участием 502 лиц старше 50 лет показало наиболее высокий риск падений среди тех, кто потреблял менее 1200 мг кальция с пищей в сутки. Более 43% имели дефицит обоих веществ [22].

Кальций и остеопороз

Недостаточное потребление кальция ассоциируется с развитием остеопороза. Работа Y.J. Yang и J. Kim в очередной раз подтвердила эту связь [23]. Авторы оценивали минеральную плотность костной ткани у здоровых мужчин пожилого возраста. Наименьший риск развития остеопороза наблюдался у лиц, потреблявших в пищу достаточное количество фруктов, овощей и кальция. При этом они имели и более высокие показатели витамина D3 [23, 24].

Лактазная недостаточность

Лактаза — это фермент, необходимый для распада сахара лактозы, в основном обнаруживаемый в молочных продуктах. У большинства людей, которые не переносят молоко, имеется именно лактазная недостаточность, а не аллергия на молоко, основным патогенетическим механизмом которой является наличие иммунологического ответа на белок молока [25, 26].

Лактазная недостаточность характеризуется непереносимостью цельного молока, при этом кисломолочные продукты пациентами, как правило, переносятся хорошо. Например, в кефире 98% лактозы уже находится в ферментированном состоянии.

При аллергии на молочный белок негативные реакции наблюдаются на все продукты молочного происхождения, содержащие белковый компонент. Выработка лактазы уменьшается с возрастом, а также при исключении из рациона лактозосодержащих продуктов.

Азиатское население, а также афроамериканцы часто имеют лактазную недостаточность [10].

У большинства взрослого населения лактоза вырабатывается в небольшом количестве, однако его недостаточно для ферментации лактозы из молока объемом более 200 мл, принимаемого за один прием [10].

Препараты кальция и витамина D3

Согласно клиническим рекомендациям различных профессиональных сообществ для профилактики остеопороза и переломов оптимальное потребление кальция должно составлять порядка 1200 мг в сутки, особенно при проведении специфического антиостеопоротического лечения [3, 4, 21, 27, 28]. Возможные способы пополнения — потребление молочных продуктов (три-четыре порции) или прием препаратов кальция [3].

Если пациент потребляет одну-две порции молочных продуктов, необходимо обеспечить дополнительный прием 600 мг кальция (табл. 2). Если же пациент не потребляет молочные продукты, рекомендуемая доза препаратов кальция — 1200 мг в сутки. Для оптимизации абсорбции кальция в кишечнике минимально рекомендованная суточная доза витамина D3 — не менее 800 МЕ [5].

Исследования показывают, что абсорбция кальция в разовой дозе (до 600 мг) максимальна, однако при дальнейшем увеличении она снижается, так как достигается насыщение транспортных механизмов переноса кальция через кишечную стенку. Именно поэтому для оптимального усвоения кальция необходим прием дробных доз [29].

Таким образом, при выборе препаратов кальция следует руководствоваться следующими критериями:

оптимальная однократно усваиваемая доза кальция в одной таблетке — для включения в схемы дозирования в зависимости от клинической ситуации и потребления кальций-содержащих продуктов;

сбалансированная с кальцием комбинация витамина D3 в виде колекальциферола — для максимального усвоения однократно принимаемой дозы;

небольшой размер таблетки — для легкого проглатывания;

наличие нескольких лекарственных форм — для поддержания комплаентности при длительном лечении;

широкий спектр органолептических свойств — для удовлетворения предпочтений пациентов в целях повышения их комплаентности;

удобная и простая схема применения.

Существенной проблемой современного здравоохранения является комплаентность пациентов [30].

Эффективность терапии остеопороза зависит не только от регулярного приема антиостеопоротического препарата, но и адекватного применения препаратов кальция и витамина D3 [31, 32]. Именно поэтому очень важно выбрать такой препарат кальция, который бы не только обеспечивал оптимальное усвоение вещества, но и был удобен в применении. Среди причин отказа пациентов от дальнейшего приема препарата часто указывают большие по размеру таблетки и капсулы, которые трудно проглотить, необходимость приема нескольких таблеток/капсул более двух раз в сутки, неприятный вкус или послевкусие.

В наибольшей степени перечисленным клиническим требованиям удовлетворяет безрецептурный препарат Натекаль Д3, содержащий в одной таблетке 1500 мг кальция карбоната (что соответствует 600 мг элементарного кальция) и 400 МЕ колекальциферола (витамина D3).

Натекаль Д3 выпускается в традиционной форме (жевательные таблетки) и инновационной (таблетки для рассасывания). Последние будут удобны для пациентов с брекет-системами, имплантами и другими ортодонтическими конструкциями, а также для тех, кто следит за качеством зубной эмали, — таблетки не обладают абразивным и красящим воздействием.

Важным требованием усвоения препарата кальция является его тщательное перемешивание с пищей для оптимальной абсорбции в кишечнике. Обе формы Натекаль Д3 хорошо распадаются и перемешиваются с пищей благодаря жевательной и рассасывающейся формам без дополнительного приема жидкости, смывающей неразмельченные фрагменты. Однократная доза препарата — 600 мг позволяет проводить лечение в зависимости от количества потребляемого с пищей кальция и соблюдать международные нормы его суточного поступления.

Кроме того, таблетка для рассасывания Натекаль Д3 гораздо меньше по размерам таблеток, содержащих меньшую дозу кальция [33, 34].

Заключение

Роль кальция в организме человека неоспоримо важна на всех жизненных этапах. Пищевые источники кальция достаточно ограничены, особенно в современных условиях, когда городское население составляет большинство. Следовательно, необходим дополнительный прием сбалансированного препарата кальция с витамином D3, облегчающего его абсорбцию в кишечнике.

Выбор препарата кальция должен осуществляться с учетом достижения максимально возможной комплаентности и соответствия международным нормам суточного потребления кальция в целях гарантированного успеха профилактики и лечения остеопороза.

- Wise, «Review of the History of Medicine» (Л., 1967).

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- Wunderlich, «Geschichte der Medicin» (Штуттгардт, 1958).

- https://www.sanitas.ru/publication/id395.

- https://www.rmj.ru/articles/endokrinologiya/Osteoporoz_i_giperkalyciemiya_Puti_resheniya_problemy/.

- https://umedp.ru/articles/rol_kaltsiya_v_profilaktike_i_lechenii_osteoporoza.html.

- ОФС.1.2.1.1.0003.15 Спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях // Государственная фармакопея, XIII изд.

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.