Электронный научный журнал

Современные проблемы науки и образования

ISSN 2070-7428

«Перечень» ВАК

ИФ РИНЦ = 0,931

- Авторы

- Резюме

- Файлы

- Ключевые слова

- Литература

Гражданов К.А. 1 Барабаш А.П. 1 Барабаш Ю.А. 1 Кауц О.А. 1 Зуев П.П. 1

1 Научно-исследовательский институт травматологии, ортопедии и нейрохирургии ФГБОУ ВО «Саратовский государственный медицинский университет имени В.И. Разумовского» Минздрава России

Статья посвящена актуальной проблеме современной травматологии — лечению посттравматических гнойных артритов голеностопного сустава, которые составляют, по литературным данным, около 38,5% от всех гнойно-воспалительных поражений крупных суставов. Гнойная инфекция в зоне голеностопного сустава отличается упорным течением с частыми рецидивами, консервативное лечение малоэффективно, в связи с чем в настоящее время приоритетным методом лечения является активная хирургическая санация. В статье представлена новая технология, которая позволяет решить проблему купирования воспалительного процесса в голеностопном суставе с формированием костного анкилоза при хирургическом лечении гнойных остеоартритов. Технология может быть использована для оперативного лечения остеомиелита костных структур, формирующих голеностопный сустав. Основой предложенной технологии являются разработанный способ артродеза голеностопного сустава при гнойных остеоартритах. Методика включает в себя наложение аппарата внешней фиксации, хирургическую обработку гнойно-некротического очага, санацию полости сустава путем дренирования перфорированной трубкой, до отсутствия в промывной жидкости бактерий при 3-кратных посевах на стерильность, с последующей дозированной компрессией опилов таранной и большеберцовых костей. По технологии было успешно пролечено 22 пациента, рецидивов воспалительного процесса не отмечено на протяжении 5 и более лет.

голеностопный сустав

гнойный артрит

остеомиелит

дренирование

аппарат внешней фиксации.

1. Чрескостный остеосинтез при супинационно-инверсионных переломах дистального суставного отдела костей голени / И.О. Панков [и др.] // Практическая медицина. — 2013. — № 1-2-2 (69). — С. 114-118.

2. Корж Н.А. Роль лечебной иммобилизации в профилактике инфекционных осложнений при открытых повреждениях голеностопного сустава / Н.А. Корж, Г.В. Бэц, В.Г. Бэц // Травма. — 2007. — Т. 8, № 3. — C. 343-348.

3. Щадько А.А. Индивидуальный реконструктивно-восстановительный подход к лечению больных с гнойными артритами голеностопного сустава // Украинский журнал хирургии. — 2013. — № 1 (20). — С. 65-68.

4. Королев P.C. Лечение гнойных остеоартритов голеностопного сустава при помощи компрессионного артродеза / P.C. Королев, М.И. Бобров, В.Н. Митрофанов // IX съезд травматол.-ортопедов: сб. тезисов. — Саратов, 2010. — Т. 2. — С. 423.

5. Способ артродеза голеностопного сустава при гнойных остеоартритах: патент 2435541 РФ, МПК А61B 17/56 / Барабаш Ю.А., Барабаш А.П., Гражданов К.А. и др. — № 2010121605; заявл. 27.05.10. Опубл. 10.12.11, Бюл. № 34.

6. Барабаш А.П. Атлас идеального остеосинтеза диафизарных переломов костей голени / А.П. Барабаш, И.А. Норкин, Ю.А. Барабаш. — Саратов: Оформитель, 2009. — 64 с.

В настоящее время повреждения дистального суставного отдела костей голени относятся к наиболее часто встречающимся видам повреждений. Частота их достигает 20-40% по отношению ко всем переломам нижних конечностей [1]. Не всегда благоприятные исходы консервативного лечения заставляют расширять показания к остеосинтезу, что неизбежно приводит к увеличению количества послеоперационных осложнений с распространением воспаления в полость сустава. Нередко гнойное воспаление голеностопного сустава является последствием открытых повреждений лодыжек, огнестрельных ранений или вторично — при остеомиелите нижнего метаэпифиза большеберцовой кости, таранной или пяточной костей [2]. Лечение посттравматических гнойных артритов голеностопного сустава является актуальной проблемой современной травматологии. По литературным данным, доля гнойных поражений голеностопного сустава составляет около 38,5% от всех гнойно-воспалительных поражений крупных суставов [3]. Особенности строения голеностопного сустава способствуют быстрому развитию и тяжелому течению воспалительного процесса. Гнойная инфекция в зоне голеностопного сустава отличается упорным течением с частыми рецидивами. Большие трудности в лечении создают «дефицит» мягких тканей, их трофические изменения, высокая обсемененность кожи микроорганизмами. Консервативное лечение, включающее пункции сустава и антибактериальную терапию, нередко не приносит положительного эффекта, в связи с чем в настоящее время в лечении гнойных артритов голеностопного сустава приоритетной является активная хирургическая санация [4].

Не вызывает сомнения тот факт, что необходимым элементом излечения гнойно-некротического процесса является активное дренирование воспаленного очага. Дренирование голеностопного сустава в связи с особенностями его анатомического строения осуществить практически невозможно, лишь при астрагалэктомии создаются хорошие условия для дренирования сустава. Особенностью предлагаемой нами медицинской технологии оперативного лечения гнойных артритов голеностопного сустава является искусственное создание полости в суставе и активная ее санация, с последующей компрессией суставных поверхностей таранной и большеберцовых костей в аппарате внешней фиксации.

Цель исследования. Разработка и клиническая апробация новой технологии лечения гнойных артритов с формированием костного анкилоза голеностопного сустава.

Материалы и методы

Клиническую группу наблюдения составили 22 пациента с последствиями травм голеностопного сустава, осложнившихся воспалительным процессом, которые в период с 2010 по 2016 год проходили стационарное лечение в отделении гнойной хирургии НИИТОН. Среди пациентов было 18 мужчин и 4 женщины в возрасте от 28 до 62 лет.

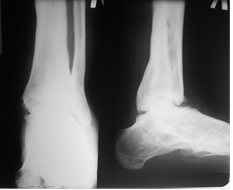

В предоперационном периоде проводили клинический осмотр больного, оценивали степень вовлечения в воспалительный процесс мягких тканей, проведена лабораторная диагностика (общий анализ крови, биохимия крови и коагулограмма), рентгенография пораженного голеностопного сустава для определения степени разрушения костных структур. Для уточнения пространственного положения костных структур, формирующих голеностопный сустав, оценки степени вовлечения в воспалительный процесс таранной и большеберцовых костей, выявления гнойных полостей обязательна компьютерная томография. При наличии свищевого хода проводится контрастное исследование. Для определения чувствительности патогенной микрофлоры к антибиотикам и проведения рациональной антибактериальной терапии в послеоперационном периоде проводится бактериологическое исследование отделяемого свищевого отверстия (при отсутствии последнего производится пункция голеностопного сустава).

Техника оперативного вмешательства

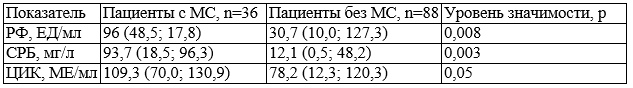

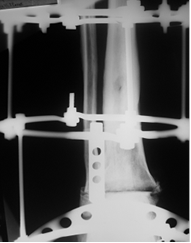

Оперативное вмешательство при гнойных артритах голеностопного сустава осуществляли следующим образом. Больного укладывали на спину на ортопедический стол, операцию выполняли под проводниковой или внутривенной анестезией. После обработки операционного поля, через свищевое отверстие прокрашивали зону гнойно-некротического очага голеностопного сустава раствором бриллиантовой зелени и выполняли доступ к голеностопному суставу. Для обнажения голеностопного сустава использовали передний доступ, из этого разреза хорошо обнажаются межберцовый синдесмоз, передняя поверхность большеберцовой кости, шейка таранной кости и вся суставная щель голеностопного сустава. Если свищевое отверстие располагается в проекции разреза, его иссекают в момент доступа к суставу, если свищевое отверстие располагается вне проекции разреза, то оно иссекается отдельным разрезом на всю глубину поражения мягких тканей. После вскрытия полости сустава осуществляли хирургическую обработку гнойно-некротического очага с некрсеквестроэктомией и резекцией большеберцовой и таранной костей в пределах здоровой костной ткани, после чего производили наложение аппарата Илизарова, как правило, состоящего из трёх внешних опор. На рисунке 1 представлена схема оперативного вмешательства. Для формирования проксимальной базовой опоры аппарата внешней фиксации через дистальные метаэпифизы большеберцовой и малоберцовой костей перекрёстно проводили две спицы 1 и закрепляли их в первой кольцевой опоре, через диафиз большеберцовой кости — чрескостный стержень 2 и фиксировали его во второй кольцевой опоре. Для формирования дистальной базовой опоры аппарата внешней фиксации, через пяточную и плюсневые кости во встречном направлении — проводили спицы с упорными площадками 3 и фиксировали их в третьей кольцевой опоре. Дистракцией в зоне резекции большеберцовой и таранной костей, искусственно одномоментно создавали полость в голеностопном суставе. В последнюю через дополнительные проколы, выполненные в проекции наружной и внутренней лодыжек, в мягких тканях помещали перфорированную полихлорвиниловую трубку 4, закрепляли её на коже с помощью узловых швов. Производили сближение опилов большеберцовой и таранной костей до размеров дренажной трубки (рис. 1).

Рис. 1. Схема оперативного вмешательства при лечении гнойных артритов голеностопного сустава

Рану зашивали узловыми швами. Санацию созданной полости через дренажную трубку на операционном столе осуществляли антисептическими растворами в течение 10-15 минут. Объем жидкости до 1-2 литров. В течение 7-10 дней после оперативного вмешательства проводили антибактериальную терапию, выбор препаратов зависел от результатов, полученных при бактериологическом исследовании патогенных микроорганизмов на чувствительность к антибиотикам. В послеоперационном периоде осуществляли санацию гнойно-некротического очага путём постоянного дренирования сформированной полости растворами антисептиков в течение 10-14 дней. Для промывания полости использовали 0,5% водный раствор хлоргексидина или 5% водный раствор арговита. Дважды в течение суток дренажную трубку перекрывали и в полость сустава вводили на 20-30 минут 10% раствор бетадина или раствор антибиотика. Каждые 3 дня проводили бактериологический контроль путем взятия промывочной жидкости на бактериологический посев. При получении 3-кратных стерильных посевов перфорированную трубку удаляли. После удаления дренажной трубки осуществляли постепенное сближение большеберцовой и таранной костей в аппарате внешней фиксации. Аппарат внешней фиксации переводили в режим устойчивой стабилизации с возможностью обеспечения опоры на поврежденную конечность. Фиксацию в аппарате продолжали до формирования рентгенологической картины костного анкилоза в голеностопном суставе. Показаниями для завершения фиксации в чрескостном аппарате являются рентгенологические признаки формирования костного блока, отсутствие подвижности в области сустава и боли при клинической пробе. Сроки снятия аппарата определяли индивидуально в зависимости от рентгенологической динамики формирования костного регенерата [5].

Результаты исследования и их обсуждение

Предлагаемая технология лечения гнойных остеартритов голеностопного сустава с исходом в артродез применена у 22 пациентов. Во всех случаях использования способа удалось добиться стойкой ремиссии воспалительного процесса и формирования прочного костного анкилоза в голеностопном суставе.

Сроки нахождения пациента в стационаре в связи с необходимостью длительной санации гнойно-некротического очага составили 14-16 дней. Со 2-х суток оперированные больные мобильны, способны к самостоятельному передвижению и обслуживанию. После удаления дренажной трубки и компрессии в аппарате внешней фиксации пациентам разрешалось передвижение на костылях с умеренной нагрузкой на оперированную конечность.

Сроки фиксации в аппарате колебались: 16-20 недель. После демонтажа аппарата больные передвигались в течение 4 недель с помощью костылей, постепенно увеличивая нагрузку на оперированную конечность, до полной к концу месяца.

Основная экономическая эффективность технологии базируется на отсутствии рецидивов воспаления голеностопного сустава в течение 5 лет, а вследствие этого отсутствует необходимость повторного стационарного лечения.

В процессе лечения у 2 пациентов отмечен краевой некроз в области послеоперационной раны, что было связано с дефицитом мягких тканей, вовлеченных в воспалительный процесс с заживлением вторичным натяжением. При использовании предложенной технологии мы в 3 случаях наблюдали поверхностное воспаление мягких тканей в зоне введенных спиц; профилактикой данных осложнений является рациональный выбор места введения чрескостных элементов или использование титановых спиц с биокерамическим покрытием [6].

Для иллюстрации методики приводим клинический пример лечения длительно протекающего, рецидивирующего воспалительного процесса в области голеностопного сустава, развившегося как осложнение открытого перелома лодыжек голени.

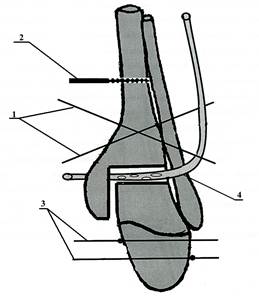

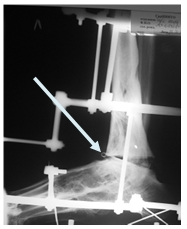

Больной А. 43 лет поступил с диагнозом: «Обострение хронического остеомиелита дистального метаэпифиза левой большеберцовой кости. Свищевая форма». Ранее пациент был неоднократно оперирован по месту жительства по поводу хронического остеомиелита костей левой голени и стопы, результатом чего явился сформировавшийся анкилоз суставов свода и переднего отдела стопы, что видно на представленных иллюстрациях. Больному была выполнена артротомия голеностопного сустава с иссечением свища. После удаления некротических тканей произведена резекция суставных поверхностей таранной и большеберцовых костей в пределах здоровой костной ткани. На левую голень и стопу наложен аппарат внешней фиксации из 3 опор, дана дистракция и в полость голеностопного сустава введена перфорированная дренажная трубка (рис. 2А), стрелкой указана дренажная трубка. Через 2 недели после получения 3-кратных стерильных посевов была удалена дренажная трубка. Произвели компрессию опилов таранной и большеберцовой костей (рис. 2Б).

А

А

Б

Б

Рис. 2. Рентгенография голеностопного сустава больного А.: А — после установки дренажной трубки в полость сустава; Б — после удаления дренажа и компрессии опилов таранной и большеберцовых костей

Через 3,5 месяца на контрольной рентгенограмме было отмечено формирование костного анкилоза в области суставных поверхности таранной и большеберцовых костей (рис. 3).

Рис. 3. Рентгенография голеностопного сустава больного А. через 5 месяцев после оперативного вмешательства

Аппарат демонтировали. Больной был адаптирован к ходьбе при помощи костылей с постепенным увеличением нагрузки на левую стопу. Через 5 месяцев больной начал передвигаться без дополнительной опоры. Болевой синдром отсутствовал. Рецидива воспаления не было отмечено в течение 5 лет.

Заключение. Предложенная технология лечения гнойных артритов голеностопного сустава показала свою высокую эффективность в клинической практике в связи с отсутствием рецидивов воспаления у пролеченных пациентов на протяжении 5 и более лет. Методика обеспечивает купирование воспалительного процесса за счет формирования оптимальных условий для санации септического очага путем создания искусственной полости сустава и обеспечивает оптимальные условия для формирования костного анкилоза, в области голеностопного сустава обеспечивая управляемую компрессию в аппарате внешней фиксации. Необходимо отметить, что использование нашей методики в клинической практике не требует дополнительных экономических затрат, для ее выполнения применяются стандартные детали аппарата внешней фиксации и общедоступные медицинские расходные материалы. Высокая клиническая эффективность, простота и доступность разработанной нами технологии позволяет рекомендовать ее использование не только в профильных НИИ, но и травматологами городских, областных, краевых, республиканских больниц.

Библиографическая ссылка

Гражданов К.А., Барабаш А.П., Барабаш Ю.А., Кауц О.А., Зуев П.П. Технология лечения гнойных артритов голеностопного сустава // Современные проблемы науки и образования. — 2018. — № 3.;

URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=27584 (дата обращения: 23.07.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»

(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

Хирургическое вмешательство — радикальный метод лечения артритов. К нему прибегают в тяжелых случаях, когда консервативная терапия оказывается неэффективной. В операции чаще всего нуждаются пациенты с острым гнойным и запущенным ревматоидным артритами, а также тяжелыми посттравматическими повреждениями голеностопного сустава (ГС).

Что такое артрит голеностопного сустава?

Артриты — это обширная группа заболеваний, для которых характерно воспаление структур сустава, в данном случае — голеностопного. Они могут развиваться вследствие травм, проникновения инфекции в суставную полость или повреждения синовиальной оболочки и хрящей аутоантителами (при системной, аутоиммунной патологии). Артриты бывают острыми и хроническими. Если первые часто поддаются консервативному лечению, то вторые плохо реагируют на большинство лечебных мероприятий.

Хронические заболевания имеют прогрессирующее течение. Со временем большая часть из них осложняется артрозом, для которого характерны дегенеративно-деструктивные изменения в ГС. Остеоартроз вызывает массивное разрушение суставных хрящей и костей, что приводит к нарушению подвижности голеностопного сутава и всей конечности. В результате человек не может нормально ходить, и его начинают беспокоить ограничение подвижности в стопе, и сильные боли.

В клинической практике чаще всего встречаются такие виды артритов:

- Ревматоидный. Обычно развивается у женщин старше 40 лет. Сначала болезнь поражает мелкие суставы кистей рук, но позже воспаляться могут и другие суставы — коленный, тазобедренный, голеностопный.

- Острый гнойный. Возникает вследствие проникающих ранений голеностопа или гематогенного занесения инфекции в полость сустава. Имеет бактериальную природу и обычно сопровождается скоплением гноя в синовиальной полости.

- Реактивный. Проявляется после перенесенных инфекций (кишечных, урогенитальных, стрептококковых). Характеризуется асептическим воспалением и скоплением в синовиальной полости транссудата — невоспалительного выполта. Заболевание обычно поражает сразу несколько суставов.

- Посттравматический. Является последствием тяжелых травм и их неэффективного лечения. Часто сопровождается деформирующим остеоартрозом.

- Остеоартрит. Развивается вторично, на фоне имеющегося остеоартроза. Характеризуется реактивным воспалением синовиальной оболочки вследствие ее механического повреждения.

Диагностика

Чтобы определить вид артрита, врачи проводят комплексное обследование пациента. Оно включает сбор жалоб, осмотр, а также лабораторные и инструментальные исследования. Все вместе они позволяют выяснить причину заболевания и поставить правильный диагноз.

Основные методы диагностики:

- различные анализы крови;

- иммунологические исследования;

- рентгенография;

- высокоинформативные визуализирующие методы (УЗИ, МРТ) — ниже артрит на МРТ;

- пункция сустава с забором синовиальной жидкости для исследования;

- артроскопия.

Заподозрить воспаление позволяют характерные симптомы: боль, отечность, покраснение кожи в области голеностопного сустава. При сопутствующем поражении синовиальной оболочки у человека появляется утренняя скованность и тугоподвижность ГС. Если артрит прогрессирует и приводит к дегенеративным изменениям хрящей и костей, у больного нарушается подвижность сустава.

Артрит голеностопа на МРТ.

Чтобы выяснить причину воспаления, проводят лабораторные и иммунологические исследования. Для каждого вида артрита характерны свои изменения в анализах крови и синовиальной жидкости. При остром гнойном воспалении выявляют экссудат в синовиальной полости и нейтрофильный лейкоцитоз в крови. А при ревматоидном артрите обнаруживают высокие уровни ревматоидного фактора и АЦЦП.

Для определения стадии заболевания используют визуализирующие инструментальные методы. При острых и начальных стадиях хронических артритов информативны только УЗИ и МРТ. С их помощью можно обнаружить практически любые изменения в суставах и околосуставных тканях. На поздних стадиях, когда происходит массивное разрушение костей, достаточно информативна и рентгенография. Она позволяет обнаружить характерные для артроза изменения: сужение суставной щели, остеофиты, субхондральный остеонекроз, признаки остеопороза и т.д. При остром артрите рентгенография может выявить неравномерное сужение суставной щели, которое косвенно указывает на скопление гноя.

Можно ли лечить артрит консервативно?

Консервативному лечению поддаются практически все реактивные, а также некоторые виды инфекционных и посттравматических артритов. Но далеко не все.

Скопление большого количества экссудата при гнойном артрите требует выполнения лечебной пункции. В ходе процедуры врачи удаляют гной, а в синовиальную полость вводят антибиотики. При отсутствии позитивной динамики специалисты рассматривают вопрос о более радикальных методах хирургического лечения (артродез, эндопротезирование).

Операция может понадобиться при тяжелых посттравматических артритах, которые привели к развитию деформирующего остеоартроза. В таких случаях может возникнуть потребность в эндопротезировании или даже артродезе.

Эндопротезирование при артрите голеностопного сустава

Эндопротезирование — оптимальный метод хирургического лечения тяжелых повреждений голеностопного сустава. В отличие от артродеза, который предусматривает полное обездвиживание ГС, установка эндопротеза позволяет сохранить его функции. После операции человек получает возможность свободно ходить и вести привычный ему образ жизни. В то время как после артродеза у многих пациентов нарушается подвижность конечности и даже появляется хромота.

Эндопротез голеностопа на рентгене.

В ходе эндопротезирования врачи удаляют разрушенный сустав и на его место устанавливают искусственный протез. А при артродезе голеностоп обездвиживают, закрепляя кости в фиксированном положении при помощи металлоконструкций или аппарата Илизарова с целью внеочагового остеосинтеза.

Показания к эндопротезированию ГС:

- внутрисуставные переломы со смещением;

- посттравматический деформирующий остеоартроз;

- инфекции, не поддающиеся лечению;

- деформация сустава, вызванная ревматоидным, псориатическим или любым другим артритом.

Операция необходима при появлении контрактур и анкилозов, когда голеностопный сустав деформируется и перестает справляться со своими функциями. В таком случае нарушается подвижность стопы, а человека начинают беспокоить сильные боли, которые не удается купировать при помощи лекарств и физиопроцедур. Для таких пациентов эндопротезирование является настоящим спасением.

Перспективы восстановления после операции

Эндопротезирование позволяет полностью восстановить объем движений в голеностопе, чем выгодно отличается от артродеза. При отсутствии осложнений и хорошей реабилитации трудоспособность быстро восстанавливается и человек спустя 4-6 месяцев возвращается к привычному образу жизни.

Сегодня частота развития осложнений после эндопротезирования значительно снизилась. Это связано с появлением более совершенного инструментария и протезов третьего поколения, которые отлично воспроизводят анатомо-физиологические и механические характеристики голеностопного сустава.

Отметим, что в ряде случаев в эндопротезировании могут отказать. Подобное случается, когда выполнить операцию невозможно. Например, при оскольчатых переломах, массивном разрушении костей, выраженной нестабильности сустава. В таких случаях установить эндопротез либо вовсе не получается, либо существует высокий риск его расшатывания. Поэтому вопрос о выборе метода хирургического лечения врачи всегда решают индивидуально, отдельно с каждым пациентом.

Вместо заключения

Радикальное хирургическое лечение необходимо пациентам с тяжелыми гнойными и хроническими артритами, которые сопровождаются сильными болями и деформацией голеностопного сустава. Таким больным могут предложить артродез или эндопротезирование. Первая операция предусматривает полное обездвиживание сустава, вторая — позволяет полностью восстановить его функции. Поэтому по возможности лучше делать именно эндопротезирование.

- Daremberg, «Histoire des sciences médicales» (П., 1966).

- М.П. Киселева, З.С. Шпрах, Л.М. Борисова и др. Доклиническое изучение противоопухолевой активности производного N-гликозида индолокарбазола ЛХС-1208. Сообщение II // Российский биотерапевтический журнал. 2015. № 3. С. 41-47.

- А.В. Ланцова, Е.В. Санарова, Н.А. Оборотова и др. Разработка технологии получения инъекционной лекарственной формы на основе отечественной субстанции производной индолокарбазола ЛХС-1208 // Российский биотерапевтический журнал. 2014. Т. 13. № 3. С. 25-32.

- https://science-education.ru/ru/article/view?id=27584.

- https://msk-artusmed.ru/sustavy/operatsii-pri-artritah-golenostopnogo-sustava/.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».