.

03.11.2020

03.11.2020

, —

Congenital Dislocation of the Hip joint — (CDH) — , Developmental dysplasia of the hip — DDH — , Crowe [1], Hartofilakidis [2], Eftekhar [3]. . G. Hartofilakidis 2004 . — (Crowe IV, Hartofilakidis Cl (Crowe IV, Hartofilakidis 2);

, , . (Hartofilakidis 2) , , . () , — , , , .

, -. ; , , , ..; , ; — .

, , , , , . . , , .

, 4 ; 0,8 13 % , [4].

, .

Klisic and Jankovic [5] , , (the femoral shortening osteotomies) . Sponseller [6] . , Cabenala [7] . , .

Park et al. [8] 24 . Krych et al. 2009 . [9] 5 89 Harris.

, . : — (Crowe IV, Hartofilakidis Cl) (Crowe IV, Hartofilakidis 2); — ; ; .

, :

1) ;

2) ;

3) ;

4) () .

2008 . 2018 . 47 , 5 42 , 42,4 12,6 . , — IV Crowe. IV Crowe (1) 26 . IV Crowe (2) 21 , 17 — , 1- , . , — 64.

6 8 .

(. 2533971 : 6117/56, 616/00; 27.11.2014 .).

, , , , .

, Harris. () (SS), (GLL) ().

Crowe IV, , , , .

. , Ranovat . , . , , , .

. , , . , . — . 1 , , , 5-6 (. 1).

. , , . .

, , , — . , 40 . , , , . , 30-40 10-15 . 63,5 % 2 , .

, , , .

, . , . , ( 40 50 ), linea aspera, , .

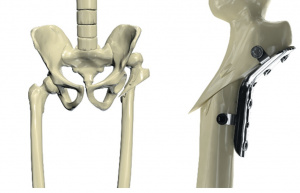

. , , 1/. , . 8 . , , , , ( ) 2/3 . ( ) . 15 . . , . (15 ) , , , . . , , , . S . , , (. 2).

: . , 3,5 4 , . (Z- ) . , , . ( ), .

, , . , , .

. . .

, . 2012 , , , . , . . (. 3).

88 19,7 , -13,4 17,0 . 42 2 , 44 45 , 46 14 , 48 4 , 50 1 54 1 . 40 (63,5 %). 2 , 1 . 34,3 5,3 . 18 (27,3 %) .

6,9 1,6. 3,4 1,1. — 6,1 2,1 2,1 2,2 . , 44,7 % , . Harris 48,9 19,3, — 55,6 17,2.

. , . , — , . 2 — .

13 12 : — 3 ( ); 9 ; 2 , ; 1 , . 4 , (. 4).

. , 2013 , 2 2016 57 . 2 2, (. 5).

, . , . . — 69 % ( = 9). (5-22 %) [10, ]. Rollo et al. [12] (6 %), 12 ( 10 15), . , [13].

0,8 13 % , [14, 15]. 5 % ( = 3) 23 % . , 4 . Eggli et al. [16] 508 , .

, — [17,18].

Rollo et al. [12] 45 ( 38-70) 12 ( 9-1,6) .

, . , , . , . .

, [19] . (, , , Z-) , . . . Paavilainen, , [20]. ‘ , , . , .

4 . Crowe (19,7 %), — 69,2 % , .

(90,9 %) 46 60,6 % , 42 .

4 . Crowe 10 — .

1. Crowe J.F., Mani V.J., Ranawat C.S. Total hip replacement in congenital dislocation and dysplasia of the hip// J. Bone Joint Surg. Am. 1979. Vbl. 61, No 1. P. 15-23.

2. Hartofilakidis G., Stamos K., Ioannidis T.T. Low friction arthroplasty for old untreated congenital dislocation of the hip J. Bone Joint Surg. Br. 1988. Vol.70, No 2. P. 182-186.

3. Eftekhar N.S. Congenital dysplasia and dislocation in total hip arthroplasty. St Louis: Mosby. 1993. P. 925-963.

4. GustkeK.Thedysplastichip:notfortheshaUowsurgeort./BoneJointJ.2013.bl.95-B,NollSuppl.A.P.31-36.DOI:10.1302/0301-620X.95B11.32899.

5. Klisic R, Jankovic L. Combined procedure of open reduction and shortening of the femur in treatment of congenital dislocation of the hips in older children//Clin. Orthop. Relat. Res. 1976. No 119. P. 60-69.

6. Sponseller P.D., McBeath A.A. Subtrochanteric osteotomy with intramedullary’ fixation for arthroplastv of the dysplastic hip. A case report // J. Arthroplasty. 1988. Vol. 3, No 4. P. 351-354. DOI: 10.1016/s0883-5403(88)80036-6.

7. Cabanela ME. Total hip arthroplasty for developmental dysplasia of the hip //Orthopedics. 2001. Vol. 24, No 9. P. 865-866.

8. Park Y.S., Moon Y.W., Lim S.J. Revision total hip arthroplasty using a fluted and tapered modular distal fixation stem with and without extended trochanteric osteotomy ../ J. Arthroplasty. 2007. Vol. 22, No 7. P. 993-999. DOI: 10.1016,/J.arth.2007.03.017.

9. Krych A.J., Pagnano M.W. CAOS: Greater Precision, Doubtful Clinical Benefit-Affirms// Seminars in Arthroplastv’. 2009. Vbl. 20, No 1. P. 58-59.

10. Total hip arthroplastv’ with shortening subtrochanteric osteotomy in Crowe type-IV developmental dysplasia: surgical technique / A.J. Krych, J.L. Howard, R.T. Trousdale, M.E. Cabanela, D.J. Ben ff J. Bone Joint Surg. Am. 2010. Vbl. 92, No Suppl. 1. Pt 2. P.176-187. DOI: 10.2106/ JBJS.J.00061.

11. Reikeras O., Haaland J.E., Lereim P. Femoral shortening in total hip arthroplastv for high developmental dysplasia of the hip// Clin. Orthop. Relat Res. 2010. Vol. 468, No 7. P. 1949-1955. DOI: 10.1007/sll999-009-1218-7.

12. Subtrochanteric femoral shortening osteotomy combined with cementless total hip replacement for Crowe type IV developmental dysplasia: a retrospective study / G. Rollo, G. Solarino, G. Vicenti, G. Picca, M Carrozzo, B. Moretti // J. Orthop. Traumatol. 2017. Vol. 18, No 4. P. 407-413. DOI: 10.1007/sl0195-017-0466-7.

13. Cementless modular total hip arthroplastv with subtrochanteric shortening osteotomy for hips with developmental dysplasia / M Takao, K. Ohzono, T. Nishii, H. Miki, N. Nakamura, N. Sugano // J. Bone Joint Surg. Am. 2011. Vol. 93, No 6. P. 548-555. DOI: 10.2106/JBJS.L01619.

14 Total hip arthroplastv for Crowe type IV developmental dysplasia / Y. Hasegawa, T. Iwase, T. Kanoh, T. Seki, A. Matsuoka J. Arthroplasty. 2012. Vbl. 27, No 9. P. 1629-1635. DOI: 10.1016/j.arth.2012.02.026.

15.Cemendess total hip arthroplastv and limb-length equalization in patients with unilateral Crowe tvpe-IV hip dislocation / K.A Lai, W.J. Shen, L.W. Huang, MY. Chen// J. Bone Joint Surg. Am. 2005. Vbl. 87, No 2. P. 339-345. DOI: 10.2106/JBJS.D.02097.

16. Eggli S., Hankemayer S., Muller M. Nerve palsy after leg lengthening in total replacement arthroplasty for developmental dysplasia of the hip // J. Bone Joint Surg. Br. 1999. Vol. 81, No 5. P. 843-845. DOI: 10.13021-620.815.9610.

17. The effect of total hip arthroplasty on sagittal spinal-pelvic-leg alignment and low back pain in patients with severe hip osteoarthritis / W. Weng, H. Wu, M. Wu, Y. Zhu, Y. Qiu, W. Wang//Eur. Spine J. 2016. Vol. 25, No 11. P. 3608-3614. DOI: 10.1007/s00586-016-4444-l.

18. Hip-spine syndrome: the effect of total hip replacement surgery on low back pain in severe osteoarthritis of the hip/P. Ben-Galim, T. Ben-Galim,

16. Eggli S., Hankemayer S., Muller M. Nerve palsy after leg lengthening in total replacement arthroplasty for developmental dysplasia of the hip // J. Bone Joint Surg. Br. 1999. Vol. 81, No 5. P. 843-845. DOI: 10.13021-620.815.9610.

17. The effect of total hip arthroplasty on sagittal spinal-pelvic-leg alignment and low back pain in patients with severe hip osteoarthritis / W. Weng, H. Wu, M. Wu, Y. Zhu, Y. Qiu, W. Wang//Eur. Spine J. 2016. Vol. 25, No 11. P. 3608-3614. DOI: 10.1007/s00586-016-4444-l.

18. Hip-spine syndrome: the effect of total hip replacement surgery on low back pain in severe osteoarthritis of the hip/P. Ben-Galim, T. Ben-Galim,

1. ,

1. , . .. » , . , ,

2. , . .. » , . ,

3. .., . .. » , . ,

4. , . .. » , . ,

5. .., . .. » , . ,

6. , . . . . .. » , . ,

:

234567 (): 03.11.2020 19:08:00

234567 (ID): 989

234567 : , , Crowe IV

12354567899

Безымянная остеотомия таза по Солтеру при лечении врожденного вывиха бедра

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, остеотомия таза по Солтеру

Изучение литературных данных показало, что проблема хирургического лечения врожден-ного вывиха бедра у детей и подростков далека от разрешения. Предложено большое количество различных методик реконструкций диспластического тазобедренного сустава [1-8].

Накопленный более чем 50-летний мировой опыт по применению безымянной остеотомии таза по Солтеру позволяет считать ее наиболее полно отвечающей цели коррекции недостаточ-ности тазового компонента сустава диспластического генеза. При остеотомии вся вертлужная впадина, вместе с лобковой и седа¬лищной костью, ротируется как одно целое, при этом симфиз лобковой кости действует как шарнир. Показанием к выполнению остеотомии таза автор считал диспла¬зию вертлуж¬ной впадины (ацетабулярный индекс > 200, но < 350) у детей в возрасте от 18 мес. до 6 лет при наличии относительной конгруэнтности суставных поверхностей [1-3,5,6,9].

Под нашим наблюдением находились 219 больных (326 суставов) в возрасте до 16 лет. У 123 детей поставлен диагноз и лечение начаты после начало ходьбы. 148 больных прошли успешный курс консервативного лечения и необходимости в хирургической коррекции не было.

Остеотомия таза по Солтеру как самостоятельное вмешательство проводилась у 2 больных (3 сустава). У 31 больного (47 суставов) операция сочеталась с корригирующей остеотомией бедра (межвертельная деторсионно — варризирующая — укорачивающая).

Наклон свода вертлужной впадины (ацетабулярный индекс) у больных до операции в среднем составлял 280. Угол вертикального соответствия — в среднем 780, как вследствие увеличения угла входа во впадину и шеечно-диафизарного угла, так и в результате недоразвития переднего края впадины и повышенной антеверсии шейки бедра (540). Степень костного покрытия головки бедра колебалась от 3/5 и менее. Угол Виберга колебался от 100 до отрицательных значений.

Клинический пример. Больная К., 4 года, поступила в отделение детской ортопедии и травма-тологии 03.12.2007. Поступила с жалобами на боли, хромату и ограничения движений. Лечения до поступления не получала. На момент поступления имелась следующая рентгенологическая картина (рис. 1а,б).

а б

Рис. 1а,б. Рентгенограмма таза. Врожденный вывих правого бедра, подвывих левого. Переднезадняя проекция

- а — нейтральная позиция. Красным указанны шеечно-диафизарные углы до операции (правый — 1600 и левый — 1410). Зеленым указаны ацетабулярные углы до операции (правый — 370 и левый — 430).

- б — Отведение и внутренняя ротация. Красным указанны шеечно- диафизарные углы до операции (правый — 1400 и левый — 1360). Угол патологической антиторсии справа-650, слева — 300.

Рентгенограмма после открытого вправления вывиха правого бедра, корригирующей остеотомии обеих бедер и остеотомии таза с двух сторон по Солтеру (справа металлические конструкции удалены). Головки обеих бедер центрированы в вертлужной впадине, анатоми-ческие соотношения элементов тазобедренного сустава восстановлены (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма таза. Переднезадняя проекция. Состояния после оперативного лечения. Красными линиями указаны шеечно-диафизарные углы после операции (правый — 1180 и левый -1130). Синими — углы Виберга (правый — 400 и левый — 450). Зеленым — указаны ацетабулярные углы (правый — 230 и левый — 240).

Благодаря развороту вертлужной впадины угол наклона уменьшался в среднем на 180 (несмотря на небольшую потерю коррекции в отдаленные сроки). Аналогичная положительная динамика выявлена и в отношении угла вертикального соответствия (95-1000), увеличение угла Виберга до 350. Степень костного покрытия в подавляющем большинстве случаев составила от 4/5 до 1,0. Укорочение оперированной конечности при корригирующей остеотомии компенсировалось низведением впадины. Отдаленные результаты от 1 года до 10 лет изучены у 30 больных (44 сустава). В целом в отдаленные сроки хорошие результаты получены у 82,5% больных, а у 17,5% больных — удовлетворительные.

Решающее преимущество операции Солтера в том, что головка бедра покрывается первона-чальным гиалиновым хрящом:

- поверхность нагрузки увеличивается значительно, при этом давление на сустав распределяется лучше;

- если рассмотреть положение впадины до и после операции, то ясно, что изменяется не только ее направление, но и вся впадина перемещается в каудальном направлении;

- увеличение давления на головку бедра после операции по Солтеру компенсируется корригирующей остеотомией.

Заключение. Наш опыт показал, что при помощи остеотомии таза по Солтеру можно достигнуть значительного улучшения стабильности бедра. Самым важным преимуществом явля-ется то, что крыша покрыта гиалиновым хрящом, что благоприятно в смысле профилактики раннего коксартроза. При скошенности вертлужной впадины на 350 и более остеотомия таза по Солтеру противопоказана.

Литература

- Агаджанян B.В., Синица Н.С., Михайлов В.П. Хирургические аспекты реабилитации детей и подростков с врожденным вывихом бедра. Травматология и ортопедия России, 1998, 2, с 27-30.

- Крысь-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.Н., Марцыняк С.М., Вовченко А.Я. Современный подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врожденным подвывихом и вы-вихом бедра. Травма, 2007, т. 8, 2, с.123-130.

- Латынов А.Л. Оптимальные методы консервативного и оперативного лечения врожденного вывиха бедра. Учебн. пособие. Казань, 1981.

- Малахов О.А., Кралина С.Э. Врожденный вывих бедра. М., 2006. с.186

- Петров А.Б. Хирургическая коррекция диспластического тазобедренного сустава: история развития и современное состояние вопроса. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, т. 6, 1, с.150-154.

- Barrett W. P. The effectiveness of the Salter innominate osteotomy in the treatment of congenital dislocation of the hip. Barrett W. P., Staheli L. Т., Chew D. E. J. Bone Jt. Surg. Am. 1986. Vol.68, 1. p. 79-87.

- Cooperman D.R. Post-reduction avascular necrosis in congenital dislocation of the hip. Cooperman D.R., Wallensten R.and Stulberg S.D. J. Bone. Joint. Surg. Am., 1980, Vol. 62, p. 247-258.

- Papadimitriou N. G. Late-Presenting Developmental Dysplasia of the Hip Treated with the Modified Hoffmann-Daimler al Method. Papadimitriou N. G., Papadimitriou A., Christophorides J. E., Beslikas T.A. J. Bone. Joint. Surg. Am., 2007, Vol.89, p. 1258-1268.

- Salter R.B. Innominate osteotomy in the treatment of congenital dislocation and subluxation of the hip. J. Bone Jt. Surg., 1961, Vol.43, B. p. 518-39.

25.10.2011 6343 Показ

Автор. А.А. Айвазян Научный центр травматологии и ортопедии МЗ РА, УДК. 616.728.2-001.6

Источник. Медицинский Вестник Эребуни 3.2011 (47)

Авторские права на статью (при отметке другого источника — электронной версии) принадлежат сайту www.med-practic.com

Безымянная остеотомия таза по Солтеру при лечении врожденного вывиха бедра

Ключевые слова: врожденный вывих бедра, остеотомия таза по Солтеру

Изучение литературных данных показало, что проблема хирургического лечения врожден-ного вывиха бедра у детей и подростков далека от разрешения. Предложено большое количество различных методик реконструкций диспластического тазобедренного сустава [1-8].

Накопленный более чем 50-летний мировой опыт по применению безымянной остеотомии таза по Солтеру позволяет считать ее наиболее полно отвечающей цели коррекции недостаточ-ности тазового компонента сустава диспластического генеза. При остеотомии вся вертлужная впадина, вместе с лобковой и седа¬лищной костью, ротируется как одно целое, при этом симфиз лобковой кости действует как шарнир. Показанием к выполнению остеотомии таза автор считал диспла¬зию вертлуж¬ной впадины (ацетабулярный индекс > 200, но < 350) у детей в возрасте от 18 мес. до 6 лет при наличии относительной конгруэнтности суставных поверхностей [1-3,5,6,9].

Под нашим наблюдением находились 219 больных (326 суставов) в возрасте до 16 лет. У 123 детей поставлен диагноз и лечение начаты после начало ходьбы. 148 больных прошли успешный курс консервативного лечения и необходимости в хирургической коррекции не было.

Остеотомия таза по Солтеру как самостоятельное вмешательство проводилась у 2 больных (3 сустава). У 31 больного (47 суставов) операция сочеталась с корригирующей остеотомией бедра (межвертельная деторсионно — варризирующая — укорачивающая).

Наклон свода вертлужной впадины (ацетабулярный индекс) у больных до операции в среднем составлял 280. Угол вертикального соответствия — в среднем 780, как вследствие увеличения угла входа во впадину и шеечно-диафизарного угла, так и в результате недоразвития переднего края впадины и повышенной антеверсии шейки бедра (540). Степень костного покрытия головки бедра колебалась от 3/5 и менее. Угол Виберга колебался от 100 до отрицательных значений.

Клинический пример. Больная К., 4 года, поступила в отделение детской ортопедии и травма-тологии 03.12.2007. Поступила с жалобами на боли, хромату и ограничения движений. Лечения до поступления не получала. На момент поступления имелась следующая рентгенологическая картина (рис. 1а,б).

а б

Рис. 1а,б. Рентгенограмма таза. Врожденный вывих правого бедра, подвывих левого. Переднезадняя проекция

- а — нейтральная позиция. Красным указанны шеечно-диафизарные углы до операции (правый — 1600 и левый — 1410). Зеленым указаны ацетабулярные углы до операции (правый — 370 и левый — 430).

- б — Отведение и внутренняя ротация. Красным указанны шеечно- диафизарные углы до операции (правый — 1400 и левый — 1360). Угол патологической антиторсии справа-650, слева — 300.

Рентгенограмма после открытого вправления вывиха правого бедра, корригирующей остеотомии обеих бедер и остеотомии таза с двух сторон по Солтеру (справа металлические конструкции удалены). Головки обеих бедер центрированы в вертлужной впадине, анатоми-ческие соотношения элементов тазобедренного сустава восстановлены (рис. 2).

Рис. 2. Рентгенограмма таза. Переднезадняя проекция. Состояния после оперативного лечения. Красными линиями указаны шеечно-диафизарные углы после операции (правый — 1180 и левый -1130). Синими — углы Виберга (правый — 400 и левый — 450). Зеленым — указаны ацетабулярные углы (правый — 230 и левый — 240).

Благодаря развороту вертлужной впадины угол наклона уменьшался в среднем на 180 (несмотря на небольшую потерю коррекции в отдаленные сроки). Аналогичная положительная динамика выявлена и в отношении угла вертикального соответствия (95-1000), увеличение угла Виберга до 350. Степень костного покрытия в подавляющем большинстве случаев составила от 4/5 до 1,0. Укорочение оперированной конечности при корригирующей остеотомии компенсировалось низведением впадины. Отдаленные результаты от 1 года до 10 лет изучены у 30 больных (44 сустава). В целом в отдаленные сроки хорошие результаты получены у 82,5% больных, а у 17,5% больных — удовлетворительные.

Решающее преимущество операции Солтера в том, что головка бедра покрывается первона-чальным гиалиновым хрящом:

- поверхность нагрузки увеличивается значительно, при этом давление на сустав распределяется лучше;

- если рассмотреть положение впадины до и после операции, то ясно, что изменяется не только ее направление, но и вся впадина перемещается в каудальном направлении;

- увеличение давления на головку бедра после операции по Солтеру компенсируется корригирующей остеотомией.

Заключение. Наш опыт показал, что при помощи остеотомии таза по Солтеру можно достигнуть значительного улучшения стабильности бедра. Самым важным преимуществом явля-ется то, что крыша покрыта гиалиновым хрящом, что благоприятно в смысле профилактики раннего коксартроза. При скошенности вертлужной впадины на 350 и более остеотомия таза по Солтеру противопоказана.

Литература

- Агаджанян B.В., Синица Н.С., Михайлов В.П. Хирургические аспекты реабилитации детей и подростков с врожденным вывихом бедра. Травматология и ортопедия России, 1998, 2, с 27-30.

- Крысь-Пугач А.П., Куценок Я.Б., Гук Ю.Н., Марцыняк С.М., Вовченко А.Я. Современный подход к консервативному и хирургическому лечению детей с врожденным подвывихом и вы-вихом бедра. Травма, 2007, т. 8, 2, с.123-130.

- Латынов А.Л. Оптимальные методы консервативного и оперативного лечения врожденного вывиха бедра. Учебн. пособие. Казань, 1981.

- Малахов О.А., Кралина С.Э. Врожденный вывих бедра. М., 2006. с.186

- Петров А.Б. Хирургическая коррекция диспластического тазобедренного сустава: история развития и современное состояние вопроса. Саратовский научно-медицинский журнал, 2010, т. 6, 1, с.150-154.

- Barrett W. P. The effectiveness of the Salter innominate osteotomy in the treatment of congenital dislocation of the hip. Barrett W. P., Staheli L. Т., Chew D. E. J. Bone Jt. Surg. Am. 1986. Vol.68, 1. p. 79-87.

- Cooperman D.R. Post-reduction avascular necrosis in congenital dislocation of the hip. Cooperman D.R., Wallensten R.and Stulberg S.D. J. Bone. Joint. Surg. Am., 1980, Vol. 62, p. 247-258.

- Papadimitriou N. G. Late-Presenting Developmental Dysplasia of the Hip Treated with the Modified Hoffmann-Daimler al Method. Papadimitriou N. G., Papadimitriou A., Christophorides J. E., Beslikas T.A. J. Bone. Joint. Surg. Am., 2007, Vol.89, p. 1258-1268.

- Salter R.B. Innominate osteotomy in the treatment of congenital dislocation and subluxation of the hip. J. Bone Jt. Surg., 1961, Vol.43, B. p. 518-39.

25.10.2011 6343 Показ

Автор. А.А. Айвазян Научный центр травматологии и ортопедии МЗ РА, УДК. 616.728.2-001.6

Источник. Медицинский Вестник Эребуни 3.2011 (47)

Авторские права на статью (при отметке другого источника — электронной версии) принадлежат сайту www.med-practic.com

Операция при дисплазии тазобедренного сустава: виды хирургии и перспективы восстановления

Дисплазия — это врожденный дефект строения ТБС, для которого характерна неправильная ориентация суставных компонентов. Дисконгруэнтность головки бедренной кости и вертлужной впадины приводит к функциональной перегрузке определенных частей сустава. Постоянная механическая травматизация вызывает дегенеративные изменения в суставных хрящах, капсуле и субхондральных костных структурах. В результате у больного развивается ранний деформирующий остеоартроз.

Тяжелая степень дисплазии.

По разным литературным данным, врожденные дефекты строения ТБС приводят к развитию диспластического коксартроза в 40-87% случаев.

Обычно ДТС выявляют в период новорожденности или младенчества. Ребенку сразу же назначают консервативное лечение, которое нередко оказывает положительный эффект. Необходимость в хирургическом вмешательстве возникает при тяжелой дисплазии, которую не удается исправить другими путями. Оптимальным возрастом для проведения операции считается 2-3-й годы жизни.

Таблица 1. Цели хирургического лечения дисплазии

| Цель | Любопытные сведения | |

| 1 | Восстановление конкруэнтности суставных поверхностей | Основная проблема ДТС — нарушение биомеханического соответствия головки бедра и суставной впадины. В ходе хирургического вмешательства врачи ликвидируют именно ее |

| 2 | Устранение нестабильности ТБС | Стабилизация тазобедренного сустава позволяет убрать патологическую подвижность в нем. Это уменьшает травматизацию суставных хрящей и предупреждает их разрушение |

| 3 | Полное восстановление функций конечности | Во время операции врачи стараются вернуть суставу его анатомическое положение. Также они следят за тем, чтобы прооперированная нога имела нормальную длину. Это создает благоприятные условия для восстановления походки, что крайне важно для развития ребенка |

| 4 | Профилактика осложнений и потери трудоспособности | Как мы уже выяснили, дисплазия нередко приводит к деформирующему артрозу. Тот, в свою очередь, вызывает хронические боли и нарушение функций ТБС. Со временем больные с данной патологией теряют трудоспособность. Избежать этого позволяет своевременная операция |

Если у вашего ребенка выявили дисплазию, без промедлений начинайте лечение. Чем быстрее вы отреагируете, тем больше шансов у вашего малыша. Если врачи рекомендуют хирургическое вмешательство, ни в коем случае не отказывайтесь. Помните: любое промедление может привести к нежелательным последствиям.

Малоинвазивное эндопротезирование в Чехии: врачи, реабилитация, сроки и цены.

Узнать подробнее

Открытое вправление ТБС

Требуется при тяжелой дисплазии, сопровождающейся вывихом тазобедренного сустава. Зачастую открытое вправление сочетают с другими манипуляциями на ТБС. При недостаточной глубине вертлужной впадины врачи сначала корректируют ее размер и форму. Они могут удалить часть вертлужной губы или углубить впадину с помощью специальных фрез. В случае недостаточного центрирования головки выполняют деротационную остеотомию.

Показания к открытому вправлению:

- выявление вывиха в возрасте более 2 лет;

- невозможность выполнения закрытой репозиции;

- рецидив после закрытого вправления.

После открытой репозиции ребенку на 2-5 недель накладывают гипс. После его снятия малыш обязательно проходит реабилитацию. По окончании лечения тазобедренный сустав принимает нужное положение, а его функции восстанавливаются. При рецидиве вывиха ребенку требуется еще одна операция.

Межвертельная корригирующая остеотомия бедренной кости

На сегодня в литературе можно найти описание более чем 40 техник ОТ. Многие из этих методик применяют при разных вариантах недоразвития бедренной кости. Остеотомия позволяет одновременно исправить большое количество измененных или нарушенных параметров тазобедренного сустава.

Результаты удачно выполненной операции:

- нормализация биомеханических условий в ТБС;

- более равномерное распределение давления на разные структуры сустава;

- устранение факторов, травмирующих суставные хрящи;

- положительная динамика развития заболевания.

Схема коррекции.

Межвертельные остеотомии редко используют в виде моновмешательства. Чаще всего их комбинируют с операциями на костях таза или выполняют в случае неэффективности тазовых ОТ.

Межвертельные остеотомии приводят к нарушению анатомии бедренной кости. Это может вызвать серьезные проблемы, если в будущем человеку потребуется эндопротезирование ТБС.

Ацетабулопластика

Суть операции заключается в изменении угла наклона крыши вертлужной впадины без полного пересечения тазового кольца. Врачам удается добиться этого путем остеотомии — рассечения верхней части подвздошной кости. После ее выполнения хирурги смещают крышу к низу и фиксируют ее в нужном положении. Эти манипуляции позволяют восстановить нормальное взаиморасположение структур ТБС, то есть вернуть конгруэнтность.

Показания к выполнению ацетабулопластики:

- покрытие головки бедренной кости — менее чем на 2/3;

- угол наклона крыши вертлужной впадины — более 40°;

- угол Виберга, характеризующий централизацию головки бедра — менее 20°.

Наглядная схема вмешательства.

Ацетабулопластику делают под наркозом. Во время операции врач рассекает мягкие ткани чтобы получить доступ к тазобедренному суставу. После выполнения всех манипуляций он послойно ушивает рану и накладывает гипс. Нижнюю конечность малыша фиксируют в положении отведения и умеренной внутренней ротации. Спустя 1,5-2 месяца гипс снимают, а результаты операции оценивают с помощью рентгенографии.

При выполнении ацетабулопластики хирурги могут использовать корригирующие имплантаты. Их устанавливают по краям вертлужной впадины с целью создания упора для головки бедренной кости. В ортопедии такие операции называют shelf-процедурами.

Тройная остеотомия таза

Существует несколько методик тройных ОТ. Каждая из них подразумевает пересечение всех составляющих тазового кольца (лобковой, подвздошной и седалищной костей). После этого вертлужную впадину устанавливают в нужном положении, а костные фрагменты фиксируют титановыми конструкциями. Винты удаляют спустя 1-1,5 года, то есть после того как кости прочно срастутся.

Недостатки тройных остеотомий:

- высокая травматичность;

- большая вероятность повреждения нервов и сосудов;

- повышение риска развития асептического некроза;

- возможность расхождения лобковой и седалищной костей;

- длительный восстановительный период;

- сужение тазового кольца у девочек, имеющее негативные последствия в будущем.

Чаще всего в ортопедии используют несколько техник тройной остеотомии. К ним относится ОТ по Tonnis, Steel, Chiari, ротационная ацетабулярная и ряд модификаций типа Bernese, Ganz, RAO. Все перечисленные методики обеспечивают хорошую мобилизацию вертлужной впадины и позволяют установить ее в наиболее выгодном положении.

Диффренциальный подход к лечению ДТС

Выбор метода хирургического лечения зависит от характера деформации сустава. К примеру, при ацетабулярном типе дисплазии больным корректируют форму и положение вертлужной впадины, при бедренном — изменяют пространственное расположение головки бедра. В случае комбинированной ДТС врачи выполняют операцию сразу на обеих структурах.

Таблица 2. Виды операций при разных дисплазий тазобедренного сустава

| Вид ДТС | Наиболее подходящая операция |

| Впервые выявленная тяжелая дисплазия | Тройная остеотомия таза. При необходимости ее комбинируют с открытым вправлением тазобедренного сустава и межвертельной ОТ |

| Остаточная дисплазия с сохранением конгруэнтности суставных поверхностей | В возрасте 2-10 лет ребенку показана ацетабулопластика, после 10 лет — тройная ОТ. В обоих случаях операцию могут дополнять межвертельной корригирующей остеотомией бедра |

| Остаточная дисплазия с дисконгруэнтностью ТБС | Малышам 2-8 лет обычно делают тройную тазовую остеотомию. В более старшем возрасте вместе с ней выполняют shelf-процедуры |

В каких случаях нужна замена ТБС

Тотальное эндопротезирование — это наиболее эффективный метод лечения диспластического коксартроза. Операцию делают при массивном разрушении суставных хрящей и деструкции субхондральной костной ткани. Замена сустава в этом случае помогает избавиться от хронических болей и восстановить нарушенные функции сустава.

Ортопеды стараются не делать эндопротезирование подросткам и лицам молодого возраста. Причины — ограниченный срок службы эндопротеза, необходимость выполнения последующих ревизионных операций, высокая частота послеоперационных вывихов и расшатываний импланта.

Уплощение и деформация вертлужной впадины затрудняет погружение в нее ацетабулярного компонента эндопротеза. Именно это приводит к нестабильности ТБС, вывихам и расшатыванию эндопротеза.

Сколько стоит хирургическое лечение дисплазии

В России минимальная стоимость операции при ДТС — 35 000 рублей. При этом пациенту требуется дополнительно оплатить предоперационное обследование и консультации, пребывание в стационаре, расходные материалы, имплантаты и реабилитацию. В сумме такое лечение может обойдется в 70-100 тысяч рублей.

Что касается лечения за границей, там его стоимость исчисляется в евро. В Израиле операция будет стоить 18-22 тысячи евро, в Германии — 15-18 тысяч евро. Наиболее демократичные цены вы найдете в Чехии. Там за хирургическое вмешательство в комплексе с реабилитацией вы заплатите около 2500 евро.

Реабилитация — это важная часть лечения, пренебрегать которой нельзя. Однако большинство российских клиник ее не предлагает в полноценном объеме. Они выписывают пациентов через несколько дней после операции. Подобная тактика может негативно сказаться на результатах лечения.

- Pund A. U., Shandge R. S., Pote A. K. Current approaches on gastroretentive drug delivery systems. Journal of Drug Delivery and Therapeutics. 2020; 10(1): 139–146. DOI: 10.22270/jddt.v10i1.3803.

- Haeser, «Handbuch der Gesch. d. Medicin».

- Мирский, «Медицина России X—XX веков» (Москва, РОССПЭН, 2005, 632 с.).

- https://trauma.ru/content/articles/detail.php?ELEMENT_ID=30577.

- https://www.med-practic.com/rus/1023/17159/article.more.html.

- https://www.med-practic.com/rus/1023/17159/back/1/article.more.html.

- https://msk-artusmed.ru/endoprotezirovanie/operatsiya-pri-displazii-tbs/.

- Baas, «Geschichte d. Medicin».

- З.С. Смирнова, Л.М. Борисова, М.П. Киселева и др. Противоопухолевая эффективность прототипа лекарственной формы соединения ЛХС-1208 для внутривенного введения // Российский биотерапевтический журнал. 2012. № 2. С. 49.